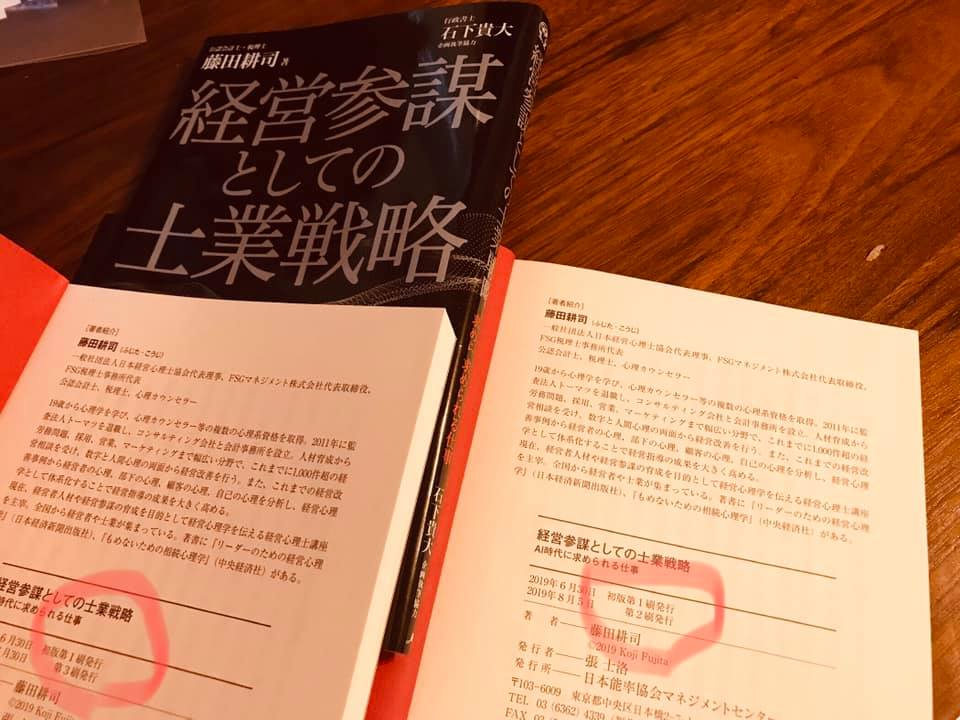

ありがたいことに執筆協力させていただき6月20日に発売された「経営参謀としての士業戦略」が8月中に2度の増刷になりました。

同じ月に増刷というのは初めての経験でしたが、逆に2刷りは貴重なのかもしれませんね。

そこで今回は行政書士と出版について書いてみたいと思います。

行政書士が出版をするメリットとは

そもそも出版をする理由の一つには印税が挙げられると思います。これについては詳細は後述しますが、はっきり言えば印税は殆どの場合たいしてもらえません。

というよりは出版にかかる労力のほうが圧倒的に大きいので、時給換算すれば通常業務をやっている方が間違いなく儲かります。

が、増刷すれば話は別です。

そこには法改正等の修正点以外で労力はかかりませんからいわゆる不労所得になります。

最大のメリットは信用

本を書くのが儲からないとしても、本を出すことで信用は間違いなく得られます。

僕の場合は実務本として一般社団法人と産業廃棄物の本をそれぞれ出させていただいていますが、本をHPに出していることで選んでいただいたということは珍しくありません。

また、提携先を作っていく際にも、出版の実績というのは有効だと感じています。

僕は電子出版はしたことありませんが、出版社って結構見られているのでこの辺の効果はちょっと弱くはなると思います。

信用は仕事に繋がります。

本がきっかけにご依頼をいただくことも結構あります。自分の書いた本に付箋がはられていたり、線が引かれていたりするのは気恥ずかしいですが嬉しいものです。

本を読んだら自分でできそうなものですが、「難しそうって思った」、「面倒そうなのでお願いしたい」と逆に仕事につながるのだということは書いて初めてわかったことです。

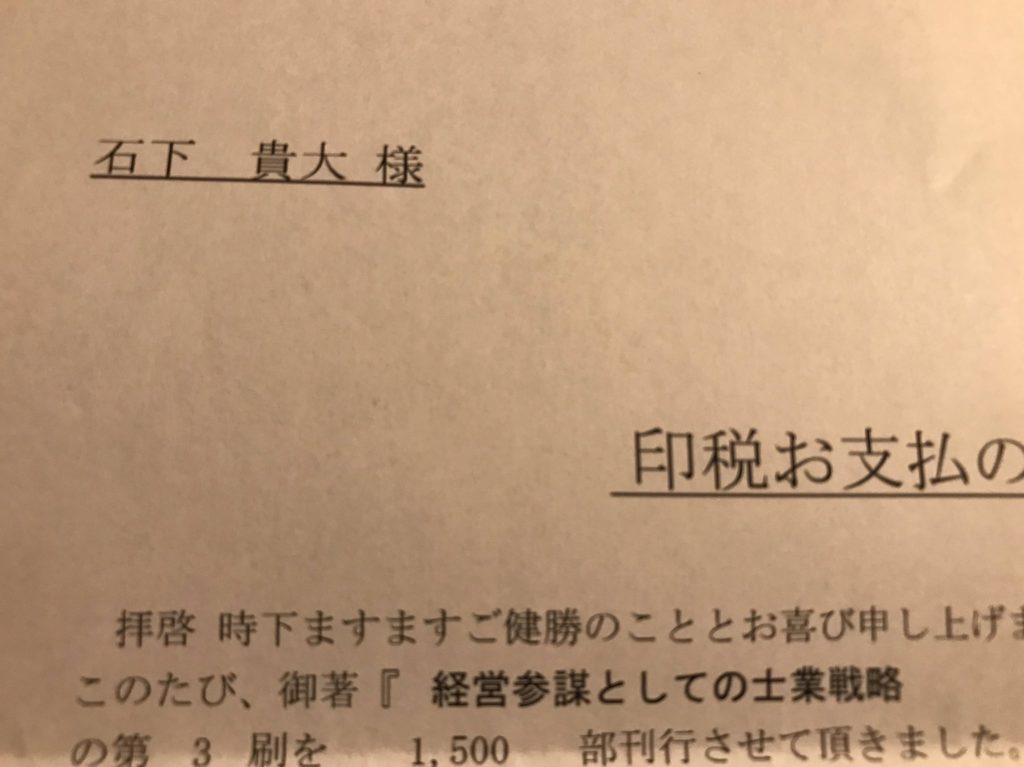

印税について

これまで4つの出版社で本を出させていただきましたが、印税は基本同じでした。

販売価格✕販売数✕0.08

たとえば1500部を1000円で売ったとした場合は12万円が印税として支払っていただけるわけです。

大した金額でないことがおわかりいただけると思います笑

大抵の場合、初めての出版だと初回は1000部から3000部だと思いますが、3000部、2000円だと48万円となります。

かかる時間を考えればやっぱり印税というのは費用対効果はあまりいいとは言えません。

大作家さんとかだとこの0.08%が大きくなり、冊数も増えるのでそれだけでも十分な収入になると思いますが、専門書とかは1万部売れたらベストセラーな世界ですからそこまでの収入は望めないですね。

出版するために必要なこと

とはいえ何冊も書いて、毎年どれかが増刷となればそれなりの金額が定期的に入ってくるようになりますし、信用も付きますし、仕事にも繋がるわけなので出版はやっぱりメリットが大きいと思います。

自費出版とか電子書籍はオススメはしませんが、専門家として専門書があるというのはやはり武器にはなります。

ではどうやったら書けるのか?

一つはSNSはちゃんとやったほうが良いです。

編集者さんは記事をかけるかどうかを見ていますがから、書くことに慣れているというのは強みになります。

また、出版社からすれば売れるかどうかということが大事なのでブログの読者やtwitterのフォロワー数、フェイスブックの友達の数などは結構重視されます。

マーケティングをしっかりして、これくらいの層がいるし、こういった内容の類書は少ないから売れそうというのが噛み合えば出版への道は開けるはずです。

僕も一区切りとして10冊までは頑張りたいので引き続きネタ集めを頑張りたいと思います。

ただ、、、本を書くのって想像の10倍くらい大変なのでもし本気でやりたいと思ったら覚悟して取り組んでくださいね。