令和という新しい時代、行政書士は大きく在り方が変わっていくでしょう。

私は平成20年に開業しましたが、当時はインターネット集客も黎明期、スマホもなかったですし、今では当たり前のように普及しているchatworkやdropboxなどもありませんでした。

平成の中でも金商法関連やドローンなど新たな業務が生まれた一方で、会社設立を筆頭に値崩れが始まったり、代書屋という役割から少しずつ変化もありました。

令和はさらにテクノロジーが進化し、生活も、それに伴って我々の在り方も変わってくるでしょう。

そこで今現在の統計から行政書士の今を見ていきたいと思います。

最近の行政書士の統計が示すものとは

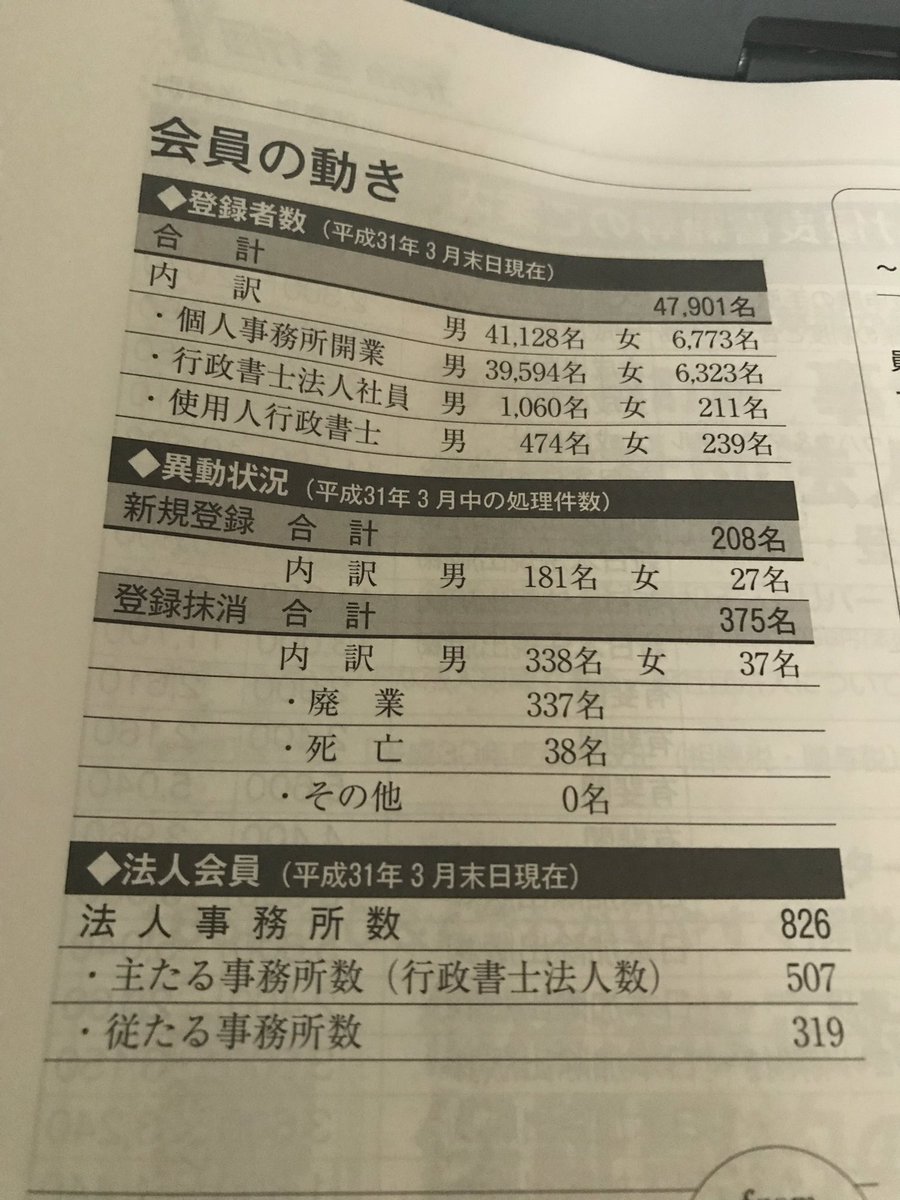

平成31年3月時点での統計が先日の行政書士連合会の会報に出ていました。

まずは行政書士全体の数の推移について。

去年の10月の時点では47912人でしたので47901人と若干減っています。

私が開業した平成20年4月時は39203で、そこから毎年増え続けてきました。11年で約1万人も登録者が増えています。

一方で受験者数は減っていて、この11年で3万人近く減っています。

受験者は減っているのに登録者は増えているのは、定年がないとか受験組でない登録者の増加もあるでしょうが、ここにきて多少減ったのはちょっと気になっています。

とはいえ3月は一番廃業が多いのと、逆に4,5月で一気に増えるので通しで見ればいよいよ5万人に達する可能性もあるでしょう。

さらなる都市偏重、競争の激化が起こるのは間違いなさそうです。

組織化かフリーランスか

統計を見ると47901人の登録者のうち、法人自体の数は507(本店の数)となっている他、社員行政書士が1261、使用人行政書士が713人となっています。

法人の数は明らかに増え続けていますが、行政書士が複数いる事務所というのはほとんどないことがわかります。

起業される方も組織化かフリーランス化で二極化していますが、これは行政書士も変わらないといえそうです。

法人化しても行政書士は最低人数の2名がほとんど。資格者を入れるのは支店展開するような極めて少ない事務所くらいのようです。

キャスターやランサーズなどバックオフィス関連も充実していますので、フリーランスが増えていくでしょう。

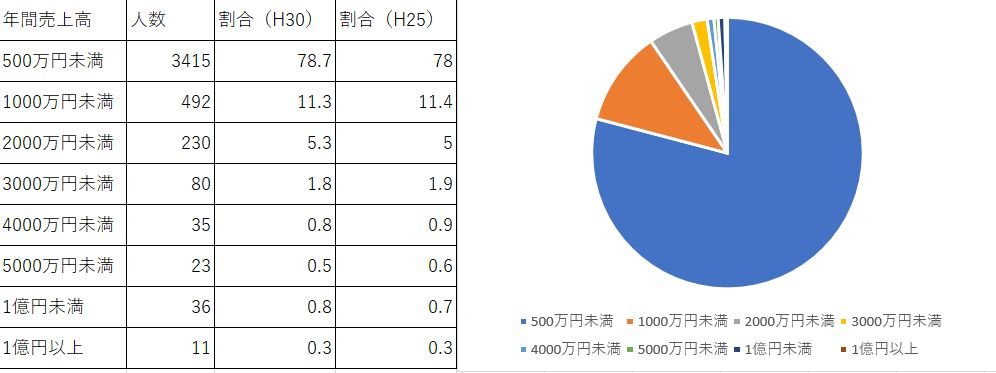

とはいえ行政書士業界の売上の8割くらいが売上500万と言われる中では人を雇える体力を持っている事務所が少ないともいえます。

統計から考える行政書士の未来

新元号一発目なので未来予想的なことも書きたいのですが、本当に令和時代の行政書士の未来は読めません。

どこまで手続きの自動化、オンライン化が進むのか?

人口の減少、外国人の増加の中で法制度はどう変わっていくのか?

ただ個人的に思うのは、こうした変化の早い時代において大事なのは最新の情報の触れて、未来予測をし、行動していくことだと思っています。

AIによる契約書作成も始まっています。会社設立もクラウドサービスで簡単に早く出来てしまいます。行政手続きの多くはRPAでかなりの部分を効率化できるでしょう。

そうした変化をチャンスにできるのは組織力がベースになると思っています。

利益率と内部留保を高め、経営者の仕事に専念することでより価値の高い情報に触れ、「考える」ための時間を確保するのは組織化しなければ難しいのではないでしょうか。

ただでさえ労働集約のビジネスモデルです。動いた分しかお金にならない。だから俯瞰的、中長期的な視野を持ちにくい。

しかしそれでは大きな波に乗れず、飲み込まれてしまう可能性が高いのではないでしょうか。

だからこそこのオウンドメディアを通じてどんどん自分が得た情報を共有し、また、より深めたい方には行政書士の学校の会員サービスで少神通でより深く早く情報共有をできるようにもしていきます。

令和時代の行政書士を切り拓くのは自分たちのこれからの行動なのです。