弁護士も、司法書士も、社労士も、税理士も、ほとんど即独立というのはありませんが、(実務経験ないと開業できないとか修習うけなきゃとかあります)行政書士は逆に即独立の非常に多い資格です。

よく予備校のパンフレットなどに独立しやすい資格として名が上がっていますが、独立しやすいのではなく、独立するしかないとさえ言えます。

それほどに雇用が少ない業界なのです。

行政書士の就職事情とは

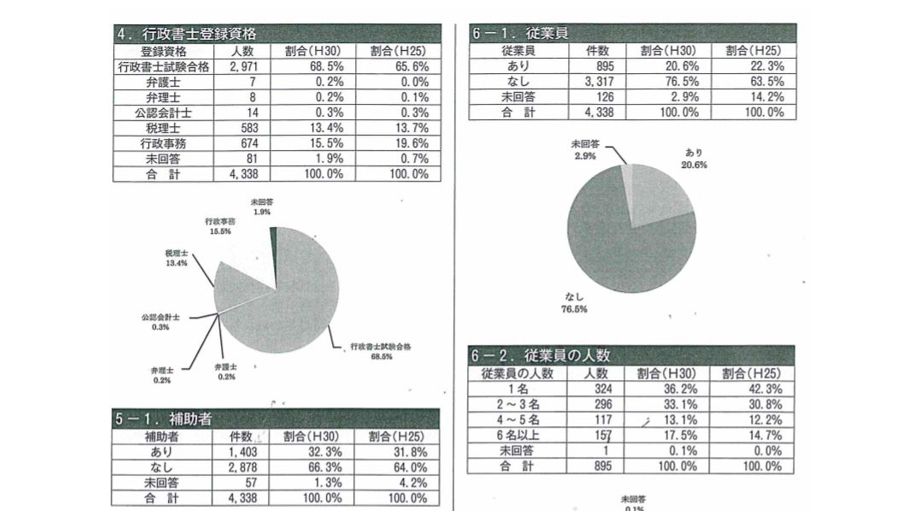

(行政書士連合会の資料より抜粋)

ここで補助者というのは、行政書士会に補助者登録をした人で、おそらくは従業員というのが補助者登録していない、パート・アルバイトのことかと思います。

補助者になると補助者証やバッチももらえますし、行政の窓口で補助者証を提示して申請したりも出来ます。

上記の統計によると、補助者をおいている事務所は全体の32%程です。

そのうち補助者数1名~3名の事務所が85%を占めます。従業員がありが20%ほどですから、行政書士事務所は小規模なところというか人を雇ってない事務所が圧倒的に多いのです。

法人化と変わりつつある就職事情

最近は行政書士法人が増加傾向にあります。その結果として、以前よりは採用を検討している事務所が増えてきた印象があります。

他の士業と違って予備校などが採用イベントをやっているわけでもないし、人材紹介会社がいるわけでもないのも行政書士向けの人材ビジネスが儲からないことをあらわしているわけですが、募集をしている事務所の多くは自社サイトやブログ、ハローワークを使っています。

行政書士の学校でもこれまで毎年採用イベントをやっていますが、常に採用したい事務所はすぐに集まってきます。

このメディアでも採用したい事務所からの申込みがあったら都度あげていますが、まだまだ合同事務所説明会などの採用イベントはうち以外では見かけないので今後増えていけばいいなと思います。

事務所選びの注意点

採用を考えている事務所が増えていますが、事務所選びには注意が必要です。

新人の研修がちゃんとしている事務所なんてほぼありませんし、マニュアルすらない事務所が多数だと思います。

また、事務所によっては専門特化型やゼネラル型といって広く業務を扱う事務所もありますし、自分がどういう業務をやってきたいかを考えていないと、運良く少ない募集に受かったものの、自分がやりたいことと違うというミスマッチが起こりえます。

自分がどういう業務をやってきたいのか、独立前提ならどういう営業方法を学びたいか、顧客や案件管理についてはどうやっているかなどについてしっかり考えておくことが重要と言えます。

独立以外での活用方法とは

行政書士として独立する、行政書士事務所で働く以外の選択肢はどういったものがあるでしょうか?

一般企業で行政書士が活躍する場合というのは決して多くありません。自社のものだけやれば良いのであれば行政書士の資格は不要ですし、なにより実務を学んでいないと会社の許可周りも苦戦するでしょう。

では全く需要がないかといえばそんなこともなく、一番多いのは税理士事務所や司法書士事務所での雇用です。

正確に言えばグループ的に中で開業し、税理士や司法書士業務の中で出てきた案件をこなすという場合です。

多くは家賃などの経費の按分などで事務所を中においているケースが多いように見えますが、仕事がある程度入ってくることを考えれば即独立よりは安心感はあるかもしれません。ただ、この場合も実務をどうやって学んでいけば良いのかという問題は残ってしまいます。

合格してからのキャリアパスを考える

行政書士に受かったからと行ってみんなが経営者になりたいわけでも、経営者に向いているわけでもないと思います。

ナンバー2が適正の人、管理職で能力を発揮する人、作業を黙々とやりたい人、お客様対応が苦手な人、事業開発などが好きな人、色んな人がいると思います。

資格をとった後にどう活用するかは完全に自分の自由です。

何を決めるのも自由だからこそ全ての選択の責任は自分が負います。

その意味でもいろいろな事務所のモデルを知り、ベンチマークをして、自分がどういう行政書士像を作っていきたいのかを考えることが大切なのではないかと思います。