「独占業務」とはその名の通り、一定の資格がある場合にのみ行うことができる業務のことを指します。

行政書士は国家資格であり、行政書士しか出来ないとされる独占業務が法律で定められています。この記事では、行政書士の独占業務にはどのようなものがあるのか、そして他士業との境界はどこにあるのかを詳しく解説します。

行政書士の独占業務とは

独占業務とは、特定の資格やライセンスを持つ専門家が行うことが認められ、他者が業務を行うことを制限する仕組みです。例えば医師が行う医療行為には、高度で専門的な知識と技術が必要です。

従って「医師」として業務を行うためには法で認められた医師免許が必要であり、これがなければ患者への医療行為は許されません。

同様に行政書士も、「行政書士」ではないと行ってはいけない業務が独占業務として定められているのです。

行政書士の業務独占に関する根拠は「行政書士法」にあります。この法令では、行政書士の制度やその目的が詳しく定められています。行政書士法第一条の二および第十九条を見てみましょう。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

E-GOV法令検索|行政書士法

ここから読み取ることができる行政書士の主な業務は、以下の3つです。

- 官公署に提出する書類の作成

- 権利義務に関する書類の作成

- 事実証明に関する書類の作成

ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているもの以外という条件付きであることがポイントです。

裏を返せば他の法律で制限されていない書類の作成は、すべて行政書士が行えるという理解になり、非常に業務の範囲が幅広いことがお分かりいただけるかと思います。

行政書士は官公署に提出する書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成ができるが、他の法律において制限されているものは業務として行うことができない。

そして第19条で定められている通り、これらの業務は行政書士以外の者が行うことはできません。

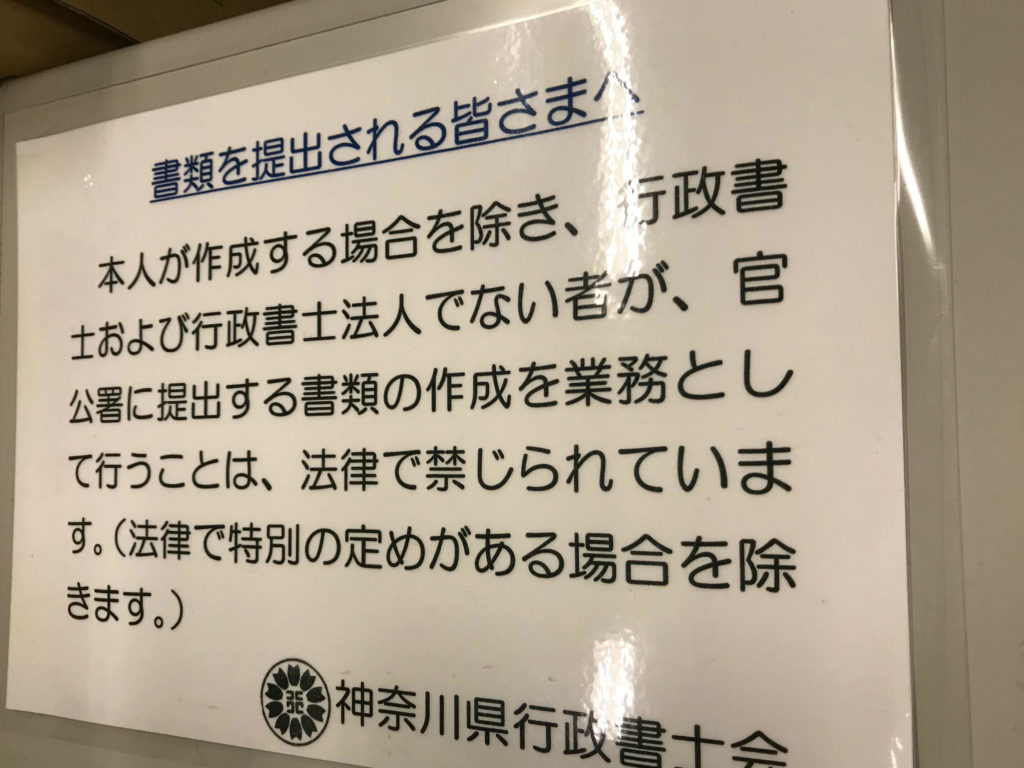

実際に申請先の役所等に行くと、このように行政書士以外が業として、つまり仕事として書類提出をしてはいけないという表示がされているところがたくさんあります。

たとえ行政書士が株式会社を設立しても、上記のような役所に提出する書類の作成はあくまで「行政書士」として業務を行わなければならず、株式会社として依頼を受けることは出来ません。

それでは、具体的に行政書士の独占業務にはどのような業務があるのでしょうか?

行政書士が作成できる書類の種類

こちらは行政書士の主戦場とも言われる、許認可の分野に関する書類が主に該当します。平たく言うと、お役所や警察署などに提出する書類です。

非常に沢山の種類がありますが、中でも代表的なものは以下の通りです。(書類の名称は提出先により異なる場合があります)

- 建設業許可申請書

- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書

- 農地転用許可申請書

- 飲食店営業許可申請書

- 古物商許可申請書

- 風俗営業許可申請書

- 医療法人設立許可申請書

例えば新しい事業を始める時に、必要になる手続きを思い浮かべていただくと想像がしやすいかもしれません。

病院を開設したい、運送会社を立ち上げたい、リサイクルショップを開業したい…など、開業前に資格や許可を必要とする事業を行う場合には所定の行政機関に申請を行わなければなりませんが、行政書士はその申請書類の作成を行うことができます。

権利義務に関する書類は、身近なところでは遺言書や契約書など、法人・個人問わず権利や義務に関することを定めた書類が該当します。

- 遺産分割協議書

- 遺言書

- 契約書

- 帰化申請書

最後に事実証明に関する書類です。会社設立の際の定款や車庫証明など、以下のように事実を記すものとして用意される書類についても行政書士が作成することができます。

- 定款

- 株主総会議事録

- 車庫証明

行政書士が受任できない仕事

これまで、行政書士が「できる業務」について詳しく見てきました。続いて行政書士が「できない業務」、つまり非独占業務についてもご紹介します。

冒頭でも触れた行政書士法第1条の2に定めらめていた通り、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては行政書士は扱うことができません。それでは、どのような業務が制限されているのでしょうか?

登記に関すること、つまり法務局に提出する書類を作成することは司法書士の独占業務です。登記の手続きはもちろんですが、登記申請書などの書類作成も行ってはならないことには注意が必要です。

会社設立時の定款作成は行政書士が行うことができますが登記を行うことは出来ないため、登記に関しては依頼者本人が手続きに行くか、行政書士が司法書士と連携しながら業務を遂行する必要が出て来ます。

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

E-GOV法令検索|司法書士法

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

税務にまつわる業務は、税理士法で税理士の独占業務として定められているため注意が必要です。日々の記帳業務などは行政書士でも行うことができますが、決算書類の作成や申告手続きを代理することはできません。

また、行政書士が業務を行う中でよく遭遇するのが、税金に関する相談。依頼者の方は〇〇士として士業を一括りに捉えていることも少なくないため税金についての相談を受けることもありますが、その場合はきちんと税理士へ繋ぎましょう。

労務に関する書類の作成は社会保険労務士の独占業務として定められています。よく行政書士業務と混同されがちなのが労働者派遣事業の許可申請や助成金申請の業務。

派遣業許可は一見すると「許認可」ですので行政書士業務のように感じますが、労働者派遣法に基づいた許可であるため、社労士業務にあたります。

また、助成金申請についてもキャリアアップ助成金など厚生労働省管轄のものは社労士業務となり、行政書士は申請を行うことができません。

このように一見すると非常に幅が広いと思われる行政書士業務ですが、その中には他の法律で守られている他士業の業務が含まれており、注意が必要になります。

他の士業の業務領域をきちんと理解していないと、うっかり法を犯してしまうことにつながりかねません。もちろん、他士業の独占業務を行ってしまったことによる処分事例も沢山ありますので、あまり馴染みや事例のない業務を行う際は、特に注意するようにしてください。

なお、このような士業同士の業務の境界問題は「業際問題」と呼ばれています。それぞれの士業が自身の職務領域をきちんと理解し、適法に業務を行うことが求められているため、日頃から業際については意識しておくことが重要です。

他士業との「業際」に気を付けて業務をおこないましょう。

独占業務との向き合い方

独占業務があるということは、つまり法律によって仕事が確保されているということです。独占業務を行う上でのライバルはあくまでも同じ行政書士であり、過度な競争にさらされることなく安定的に業務が受任できるというメリットがあります。それによって収入や地位が安定する可能性が高く、資格取得の大きな魅力とも言えるかもしれません。

このように行政書士は国から守られている業務がある一方で、日々社会のニーズは多様化し、そのニーズに対する各士業のアプローチも変化しています。

過去に税理士が会社設立分野に切り込んできた際、税理士が顧問契約を前提に設立の報酬をゼロ(司法書士費用を税理士が負担)、もしくはキャッシュバックで一定額を還元するというサービスが展開され、行政書士の会社設立業務にも大きな影響を与えました。昨今のリーガルテック系サービスによっても需要が変化していく業務はあるでしょう。

一方でドローンや民泊などのように新たな許認可が生まれることもあり、そういった手続きが大きな商機となる可能性もあります。独占業務が幅広いという特性を活かし、行政書士としての専門性だけでなく、さらなる価値提供を生み出し続けること、そしてそれを広く・深く展開していくことが今後一層求められているのではないかと思います。